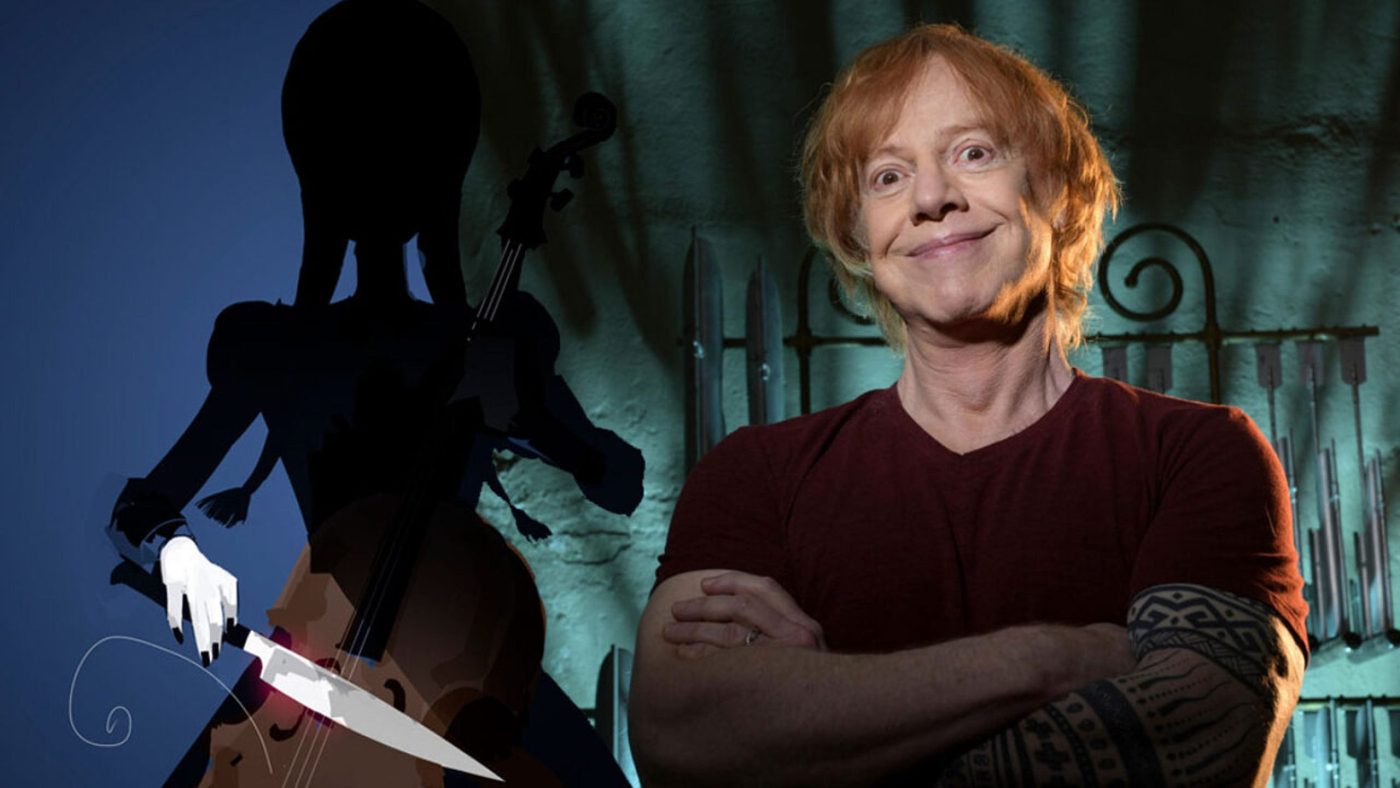

Danny Elfman

(1953-)

« Je ne suis jamais aussi heureux qu’avec une mélodie tragique. »

Danny Elfman

Danny Elfman est l’un des rares musiciens issus du monde du rock’n roll à avoir réussi à se faire une place au soleil dans le domaine de la musique de film. Durant la décennie 90, il aura été à l’origine de certaines des musiques les plus distinctives créées pour le cinéma et la télévision. Il représente un vrai courant d’air frais, arrivé à une époque où les compositeurs populaires de l’ancienne génération (Jerry Goldsmith, John Williams, Maurice Jarre, Elmer Bernstein) commençaient fortement à décliner. Au cours des années qui ont suivi, Danny Elfman est devenu l’un des compositeurs de musique de film les plus recherchés, en grande partie grâce à son travail avec le réalisateur Tim Burton. En équilibre idéal entre le grandiose, la tristesse et l’humour, il aura toujours trouvé le ton juste avec le style du cinéaste, devenant son véritable alter ego musical. Elfman se définit lui-même comme un « symphoniste pop » et il n’a pas tout à fait tort. Son inspiration est gigogne et se réfère à une multitude de genres : la tradition musicale classique et hollywoodienne mais aussi le jazz ou la variété populaire. Comme dans les musiques des cartoons de Scott Bradley et de Carl Stalling, Elfman fait se télescoper toutes une variété de sonorités et de styles différents, tantôt célestes, tantôt macabres ou burlesques. Il affiche aussi un goût certain pour les orchestrations cuivrées et percussives, les rythmes effrénés chargés d’ostinatos, les mélodies anguleuses et les chœurs angéliques. Une large palette musicale, qui lui aura permis de séduire un public pas forcément familier avec l’univers de la musique de film. Avec le temps, Danny Elfman aura néanmoins tendance à délaisser de plus en plus l’aspect iconoclaste et fantaisiste de ses premières compositions pour une approche plus fonctionnelle de la musique de film hollywoodienne.

Elfman a grandi dans la banlieue du Los Angeles des années 60, au détour d’un bloc d’immeubles qui abrite un cinéma. Dès qu’il a un moment de libre, il s’y précipite avec ses amis et se passionne pour les films d’horreur, de science-fiction et d’aventure : The Brain That Wouldn’t Die (Le Cerveau qui ne voulait pas Mourir – 1962), The Beast With Five Fingers (La Bête aux Cinq Doigts – 1946), The Time Machine (La Machine à Explorer le Temps – 1960), Les Yeux sans Visage (1960)… Il a surtout un choc musical en découvrant la musique fantastique de Bernard Herrmann pour The Day The Earth Stood Still (Le Jour où la Terre s’arrêta – 1951) et plus tard, The 7th Voyage Of Sinbad (Le Septième Voyage de Sinbad – 1958) et Mysterious Island (L’Île Mystérieuse – 1961). À partir de ce jour, il réalise qu’il est alors possible d’écrire pour le cinéma tout en restant fidèle à son style. Malgré son intérêt pour la musique, il ne se destine pas encore à une carrière de compositeur. De nature rebelle, il a du mal à se plier à la dure discipline de l’apprentissage musical. À l’école primaire, il s’initie à la pratique du trombone, mais son professeur de musique lui fait remarquer que son cas est sans espoir, musicalement parlant. Malgré sa méconnaissance du solfège, il arrive cependant à mémoriser assez bien les mélodies et à les reproduire. Séduit par le style de Stéphane Grappelli, il apprend le violon et s’intéresse au jazz des années 30, aux ballets russes (Stravinski, Prokofiev) mais aussi aux percussions qu’il découvre via les œuvres de Steve Reich et Harry Partch. À 17 ans, il plaque le lycée pour faire le tour du monde. Il se retrouve en France avec son frère Richard (de quatre ans son aîné) dans la troupe de Jérôme Savary, le Grand Magic Circus et « ses animaux tristes », une sorte de cirque marginal itinérant qui fomente des spectacles délirants où s’entrecroisent performance théâtrale et musique. Elfman joue principalement du violon et participe en 1971 au spectacle burlesque Les Aventures de Zartan, « le frère mal aimé de Tarzan ». C’est au cours d’une tournée en France qu’il va avoir l’occasion de composer et interpréter cette première composition, écrite pour mandoline. En Afrique de l’Ouest, il s’initie aux percussions mais, atteint par la malaria, il doit brusquement interrompre son voyage. Pendant ce temps, son frère Richard fonde le groupe The Mystic Knights Of The Oingo Boingo, directement inspiré de son expérience avec le Grand Magic Circus. Désireux de s’essayer à une carrière de cinéaste, il laisse le groupe aux mains de son petit frère. C’est à ce moment-là que la formation musicale d’Elfman commence véritablement. Travaillant sur de nombreux arrangements de morceaux jazz des années 30, il apprend à retranscrire sur le papier les mélodies et les solos d’artistes comme Duke Ellington ou Django Reinhardt.

Progressivement, ceux qui finiront par s’appeler plus simplement les Oingo Boingo vont délaisser leur approche théâtrale au profit d’un style résolument plus pop teinté de ska à tendance new-wave. Danny Elfman en est le leader. Il chante et compose l’ensemble des titres en s’accompagnant d’une guitare rythmique. L’utilisation des cuivres, des percussions exotiques ou d’harmonies non conventionnelles créé une combinaison de genre excentrique assez proche de l’esprit de Madness, XTC ou Public Image Limited. Un titre comme Nasty Habits, composé en 1981, annonce même le style déjanté de Beetlejuice ou des Simpsons. Si le groupe est assez ignoré en Europe, il obtient un certain succès en Californie. Il figure dans le long métrage farfelu de Richard Elfman, Forbidden Zone (1982), avec en tête d’affiche Susan Tyrrell, icône de l’underground. C’est la première composition officielle de Danny Elfman pour le cinéma et il signe déjà un générique détonant, croisement hybride entre le rock new-wave et les sonorités électroniques de la série Doctor Who (créées par Delia Derbyshire). Le thème sera repris en 1999 pour le générique du dessin animé Dilbert (1999). C’est encore la musique qui reste le meilleur atout de ce film brouillon et pas des plus subtils. On retiendra en particulier le délirant pastiche du classique Minnie The Moocher de Cab Calloway (rebaptisé Squeezit The Moocher), interprété par Danny Elfman déguisé en Satan rouquin.

En tant qu’interprète, le compositeur se révèle particulièrement à l’aise, dégageant une véritable présence scénique qu’il confirme en concert et dans les vidéoclips du groupe Oingo Boingo. Certains de leurs titres accompagnent les bandes sonores de films comme Bachelor Party (1984) ou Beverly Hills Cop (1984). En 1985, ils atteignent le sommet de leur popularité avec la chanson générique du film Weird Science (Une Créature de Rêve), une comédie fantastique signé John Hughes où deux lycéens, losers notoires, vont confectionner la femme idéale à l’aide d’un ordinateur. C’est à ce moment-là que le jeune réalisateur Tim Burton les repère et demande à Danny Elfman de composer la musique de son premier long métrage, Pee-Wee’s Big Adventure (1985). « De tous ceux que j’allais voir, c’était eux qui semblaient composer la musique la plus narrative et la plus cinétique. J’attribuais ça à leur nombre et au fait qu’ils utilisaient des instruments bizarres », raconta plus tard le réalisateur. Toute l’excentricité de cette comédie à bicyclette n’imposa pas seulement le style du musicien, mais connecta plus volontiers les imaginaires fantasmagoriques de deux artistes qui ont démarré ensemble une longue œuvre commune. Dans le même temps, Elfman confie les orchestrations à son guitariste Steve Bartek, qui se charge de reproduire le plus fidèlement ses maquettes synthétiques. The Breakfast Machine est un morceau qui a complètement défini le style du compositeur. C’est un hommage clairement revendiqué aux musiques de cirque de Nino Rota pour les films de Federico Fellini (piano rythmique, bois et cuivres), les accents forains se chargeant de traduire le statut d’« étranger » du personnage au sein de la société américaine. À cause de cette allusion à la musique européenne et de son inexpérience, Elfman pense que sa partition va être rejetée, mais Burton tombe sous le charme immédiatement. Il avouera même par la suite avoir vécu l’une de ses expériences musicales les plus mémorables de son existence.

Partageant le même goût pour le bizarre et les films d’épouvante et de monstres, les deux saltimbanques vont très vite se compléter. Sur Beetlejuice (1988), le film suivant de Burton, Elfman emprunte la voie ludique du Jerry Goldsmith de Link (1986). Le film est une comédie horrifique particulièrement inventive dans laquelle le lyrisme burlesque du compositeur s’adapte comme un gant à l’univers gothique du cinéaste. Pour la séquence d’ouverture, Elfman invente une exubérante marche carnavalesque sur un rythme de ska, traversée de chœurs fantomatiques, de violons endiablés et de cuivres trépidants (trombones, tuba, clarinettes, cors). Le succès inattendu de Beetlejuice lance la carrière de Tim Burton et lui permet de réaliser Batman, l’un des plus gros succès de l’année 89. Au départ, personne ne voulait d’Elfman car on ne le jugeait pas assez expérimenté pour s’attaquer à un film de ce calibre. Cela s’est donc avéré être la grande épreuve de sa carrière. Sur les chansons qui accompagnent la personnalité extravertie du Joker, il refuse même la collaboration avec Prince et se voit débarqué du projet pendant une courte période. Heureusement, le thème principal, appuyé par un rythme de marche militaire, rassure les producteurs. Il démarre par un crescendo en mineur assez wagnérien, pour se terminer avec une descente en majeur. Elfman emprunte surtout les premières mesures de son thème au Mountain Top de Journey To The Center Of The Earth (Voyage au Centre de la Terre – 1959) de Bernard Herrmann, un compositeur dont l’influence se retrouve sur une grande partie de ses compositions. Les génériques de Mars Attacks! (1996) et de la série Perversions Of Science (1997) reprennent par exemple, en forme d’hommage, les sonorités diaboliques du thérémine utilisé par Herrmann dans le film de science-fiction The Day The Earth Stood Still. Influencé par le travail d’Elmer Bernstein sur le remake de Cape Fear (1991), Elfman proposera également sa propre version de Psycho (Psychose – 1998), pour la nouvelle version de Gus Van Sant. Une œuvre enregistrée en stéréo qui retrouve avec bonheur la même dynamique d’interprétation que la version originale composée en 1959 par Bernard Herrmann.

Dans Batman, Elfman reprend aussi à son compte la griffe « herrmanienne » par une utilisation similaire de l’orgue et du piano rythmique. Après une visite du plateau de tournage à Londres, il trouve l’inspiration musicale dans les toilettes d’un 747. C’est dans cet endroit exigu qu’il fredonne tous les principaux thèmes qu’il a en tête. Comme il n’est pas à l’aise avec la notation musicale sur le papier, il préfère se servir d’un dictaphone pour enregistrer sa voix. Pour ne pas déranger les gens, il fait de nombreux allers retours entre son siège de passager et les toilettes de l’avion. À l’arrivée, le travail de retranscription aura été fastidieux. L’enregistrement de sa voix est constamment recouvert par le ronronnement du moteur et les visites intempestives des hôtesses qui s’inquiètent de sa santé. Le fait de déclamer dans ses interviews qu’il n’a jamais pris de cours de musique va alors lui attirer la suspicion du monde musical hollywoodien. Beaucoup vont alors penser (et le faire savoir haut et fort) qu’il n’est pas le véritable auteur de sa musique et que tout revient à Steve Bartek ou à Shirley Walker, qui signe les musiques additionnelles. En fait, ils n’arrivaient pas à croire qu’un chanteur de pop rock pouvait arriver à écrire une musique pareille. Le feu des critiques lui aura pourtant été bénéfique. Comme il le dit lui-même : « Je suis un peu comme Godzilla. Vous essayez de lancer une bombe atomique sur moi et cela me rend plus fort. L’énergie négative que j’ai reçue dans mes premières années m’a vraiment aidée. Il y avait toujours une petite voix au fond de mon esprit qui murmurait… Montre à ces enfoirés ce que tu peux faire. ».

Une autre spécificité du thème de Batman est qu’il s’éloigne du caractère héroïque des films d’actions des années 80. Elfman se revendique lui-même plus proche de Wagner que de John Williams. L’approche sombre de Tim Burton lui a inspiré une musique aux tonalités ténébreuses et quasi gothique, assez proche de la noirceur épique d’un Christopher Young (Hellraiser 2) ou d’un Basil Poledouris (RoboCop). Une direction également suivie par Elliot Goldenthal, l’auteur des musiques des troisième et quatrième Batman. Jerry Goldsmith avec The Shadow (1994) ou même Wojciech Kilar dans Dracula (1992) reprendront également certaines harmonies développées dans le film (en 2010, Elfman lui-même aura l’occasion de s’inspirer de la partition de Kilar pour The Wolfman). Las de voir son style récupéré à tout va, Danny Elfman a tenté de poursuivre en justice le compositeur Jean-Claude Petit. Il avait en effet remarqué quelques similitudes entre sa partition et celle de Cyrano de Bergerac (1990). L’affaire en est restée là. Sans doute Elfman craignait-il que Petit convoque pour sa défense les ayants droits de Bernard Herrmann. Batman doit également sa réussite à un instrumentarium débridé et un riche éventail de percussions que le compositeur ne cessera par la suite de développer. C’est aussi la première fois qu’il se sert des chœurs en tant qu’instrument à part entière.

Sur Nightbreed (Cabal – 1990), le film horrifique de Clive Barker, il fait également une utilisation inventive d’un chœur de garçons, au timbre inquiétant (une fois encore, on pense à Rota qui avait déjà utilisé en 1965 des voix enfantines angoissantes sur une séquence onirique de Giulietta degli Spiriti). Durant l’enregistrement, les enfants chantent le dos tourné à l’écran pour ne pas visionner le bestiaire cauchemardesque issu de l’imaginaire du cinéaste. Elfman aura l’occasion de signer d’autres partitions macabres, comme le thème-générique de la série Tales From The Crypt (Les Contes de la Crypte – 1989) ainsi qu’une Marche des Morts pour Army Of Darkness (Evil Dead 3 – 1992), signé par son confrère Sam Raimi. The Frighteners (Fantômes contre Fantômes – 1996) retrouve l’espièglerie bon enfant de Beetlejuice, avec une utilisation appuyée du clavecin, mais reste globalement sans surprises. Sur Sleepy Hollow (1999), film d’épouvante gothique à l’ancienne, Danny Elfman développe une partition imposante, portée par des cuivres lourds (trombone basse, cors, flûte contrebasse, tuba, clarinette basse) et un effectif vocal d’une grande variété (chœur d’enfant et d’adultes, voix de garçon soprano). À la fois moderne et « old school », la partition ne dépareillerait pas à côté des grandes figures musicales de la Hammer, James Bernard en tête. Dans la continuité, Dark Shadows (2012) poursuit les ambiances romantico-morbides avec délectation, mais reste figé dans une certaine routine.

Avec Edward Scissorhands (Edward aux Mains d’argent – 1990), le goût de Tim Burton pour un grotesque fait d’un alliage de merveilleux et d’épouvante va inspirer à Elfman l’une de ses plus brillantes partitions : une composition féérique constituée de couleurs musicales aériennes (célesta, harpe, chœur d’enfants, pizzicatos de cordes). De par ses origines russo-polonaises, Danny Elfman a toujours revendiqué un net penchant pour les musiques des pays de l’est. Sur la scène où Winona Ryder contemple les sculptures de glace d’Edward sous la neige tombante, on ne peut d’ailleurs s’empêcher de faire le parallèle avec la Valse des Flocons de Neige du ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski. Curieusement, Elfman était peu satisfait de son travail et estimait qu’il n’avait pas eu assez de temps pour parfaire ses idées musicales. L’ironie est qu’il s’agit aujourd’hui de l’une de ses plus célèbres partitions pour l’écran. C’est durant cette période qu’il va parfaire son style mélodique et orchestral, prenant pour modèle les pères fondateurs de la musique hollywoodienne comme Erich Wolfgang Korngold, Max Steiner, Franz Waxman ou Dimitri Tiomkin. Dans sa musique, Danny Elfman n’hésite d’ailleurs pas à faire de nombreuses allusions à la musique du passé et à confronter formes anciennes et modernes. La ligne malicieuse de clavecin sur le générique de la série Netflix Wednesday (Mercredi – 2022) est par exemple un clin d’œil au compositeur Vic Mizzy, qui avait lui-même utilisé cet instrument sur la sitcom Adams Family (1964-66).

En 1992, Batman Returns (Batman : le Défi) est une nouvelle réussite qui utilise magnifiquement le chœur sur la scène où le pingouin se retrouve abandonné dans les égouts. Loin d’être une redite du premier volet, Elfman signe une partition conçue comme une sorte « d’opéra sans chant » dans laquelle chaque personnage peut être identifié à des chanteurs sur scène. Le thème mélodique de Catwoman (Selina Transforms) est par exemple très astucieux. Il se développe à partir d’un amas musical de bruits, de dissonances et de cordes grinçantes, comme pour souligner l’ambivalence du personnage, partagé entre le bien et le mal. Il faut aussi souligner la manière dont Danny Elfman fait se percuter des styles opposés, comme l’emphase de l’orchestre hollywoodien et la musique de cirque qui intervient sur les attaques des clowns (Batman vs. The Circus). En d’autres termes, c’est toujours Nino Rota qui cohabite avec Bernard Herrmann dans une sorte de mariage disgracieux entre le burlesque et le solennel.

Suite au succès de Batman, le chanteur rouquin va devenir une valeur sure pour mettre en musique les films de super-héros dotés de pouvoirs fabuleux. On compte par exemple Dick Tracy (1990) ou le sombre Darkman (1990) qui lorgne du côté de Prokofiev (Alexandre Nevski). À la fin des années 90, Danny Elfman abandonne progressivement les motifs mélodiques au profit d’une plus grande complexité musicale. Le thème de Spider-Man (2002) est ainsi plein de modulations et de motifs différents. À l’image des déplacements surhumains de l’homme araignée, il semble partir dans tous les sens. Sur le leitmotiv associé au Bouffon Vert, l’approche est également plus percussive et synthétique. En définitive, Elfman n’arrivera plus vraiment à retrouver la formule mélodique à succès de Batman. Ses autres partitions comme Men in Black (1997), Hulk (2003), Hellboy 2 (2008), The Green Hornet (Le Frelon Vert – 2011) ou Justice League (2017) se contentent plutôt de capitaliser sur un style désormais bien établi.

Le plus intéressant chez Elfman reste surtout cette alchimie du collage musical, qui lui permet de passer d’un style musical à l’autre avec une aisance déconcertante. Les partitions du compositeur s’échafaudent souvent sur une multiplicité de thèmes, de nombreuses ruptures de styles (mélange de cocasse et de terreur) et une interpénétration des formes populaires (valses, mambos, chansons…). Le thème générique de To Die For (Prête à Tout – 1995) de Gus Van Sant, en est par exemple une bonne illustration : un morceau de hard rock sauvage s’insère à l’intérieur d’un thème classique, lui-même ponctué par un chœur d’enfant et un synthétiseur imitant le son du thérémine. Elfman attache une grande importance aux thèmes génériques qui ouvrent les films. Il a pour habitude de commencer la musique avant même l’apparition du logo de la société de production. Cette entrée en matière détermine ainsi l’ensemble de la tonalité, du style et de la couleur même de l’intégralité de la partition. C’est également un espace dans lequel il peut se permettre d’être plus démesuré. L’un de ses thèmes génériques les plus mémorables reste celui de la série animée The Simpsons (1989). Elfman raconte qu’il avait imaginé la musique dans sa tête au volant de sa voiture, juste après son rendez-vous avec le réalisateur Matt Groening. Une fois arrivé dans son studio, il écrit en quelques heures la partition avant de l’enregistrer sur un multipiste. Amateur du style débridé d’André Jolivet, Groening est séduit par cette composition joyeuse et trépidante qui rend un bel hommage aux cartoons des années 60 : le jazz de Raymond Scott (Powerhouse) et les musiques de Hoyt Curtin (The Jetsons). Plus tard, Danny Elfman dira que c’est la musique la plus simple qu’il ait jamais composée. C’est aussi celle qui lui rapportera le plus d’argent et de notoriété.

The Nightmare Before Christmas (L’Étrange Noël de Monsieur Jack – 1993) est une nouvelle pierre angulaire dans la discographie de Danny Elfman : un film d’animation macabre conçu comme une comédie musicale, genre extrêmement audacieux pour l’époque, que Walt Disney a eu du mal à accepter. La contribution d’Elfman va bien au-delà de la simple composition puisqu’il a aussi écrit les textes des chansons et doublé le personnage principal, Jack Skellington. Tim Burton et Danny Elfman voulaient surtout éviter la niaiserie des chansons de Disney et le lyrisme sirupeux des comédies musicales de Broadway. Le style musical, incroyablement varié, puise surtout du côté de Kurt Weill (L’Opéra de Quat’sous) ou du jazz des années 30 (Gershwin, Cole Porter, Cab Calloway). La Chanson de Sally est d’ailleurs une inspiration assez évidente à la Chanson de Polly signée Kurt Weill. Mais Elfman digère aussi des influences plus modernes. Quelque part entre le jazz ’n blues déglingué d’un Tom Waits (période Rain Dogs) ou le capharnaüm rythmique d’un Frank Zappa. Outre le pétillant What’s This?, le titre le plus emblématique reste This Is Halloween, qui se caractérise par sa signature rythmique, dominée par de brusques changements de clef. Elle est écrite pour des voix de tessitures très différentes, allant du grave à l’aigu. C’est ce qui donne au morceau cette texture merveilleusement riche. Elfman est alors à ce moment-là au sommet de sa carrière musicale. À sa sortie, le film ne va pourtant pas rencontrer le succès escompté. Les enfants qui s’attendaient à retrouver le graphisme aseptisé des productions Disney de cette époque ne vont pas apprécier. Il faudra attendre plusieurs années avant que le film soit réhabilité à sa juste valeur. De nos jours, en 2022, le ciné-concert de The Nightmare Before Christmas joué à la Philharmonie de Paris fait d’ailleurs salle comble trois soirs de suite. Le travail avec Burton n’est pas de tout repos. Caractériel, Elfman va se fâcher avec lui et jeter l’éponge sur Ed Wood (1994). Désirant s’impliquer davantage sur la bande son, le cinéaste souhaitait une musique écrite « à la manière de », ce que le compositeur refusa de faire (Howard Shore, son remplaçant s’en est d’ailleurs fort bien tiré). Ils ne tarderont pourtant pas à se réconcilier et à travailler ensemble sur d’autres films d’animations comme Corpse Bride (Les Noces Funèbres – 2005) ou Frankenweenie (2012).

En 2005, Charlie And The Chocolate Factory (Charlie et la Chocolaterie) déçoit par des mélodies moins accrocheuses. Pour accompagner les chansons, Elfman conçoit une musique pop volontairement rétro qu’il interprète lui-même (la partie chantée de chaque chanson est le résultat de centaines de voix d’Elfman retravaillées). Il s’agit plus d’un pastiche de groupes comme Abba, The Mamas and the Papas, Queen ou Earth Wind & Fire. Plus intéressant reste l’accompagnement musical du bateau des Oompa Loompa, sur la rivière de chocolat. Sur des titres comme The Boat Arrives et The River Cruise, Elfman fait preuve d’une belle inventivité en matière de rythmes percussifs exotiques. Le mariage entre percussions synthétiques et primitives donne également des résultats étonnants sur Planet Of The Apes (La Planète des Singes – 2001), pour lequel il a échantillonné un grand nombre de percussions (surtout du bois creux, du bambou et du PVC), qu’il a ensuite intégré à un orchestre traditionnel. Sur un titre comme The Hunt, Elfman semble explorer ses propres limites musicales tout en composant pour un film grand public. C’est un morceau sombre et barbare inspiré par la brutalité des gorilles agresseurs. En grand amateur de rythmes et de mouvements, Danny Elfman a toujours été un féru de percussions (bois divers, tambours, batteries, timbales, caisses claires, percus métalliques et synthétiques), qui tiennent une part importante sur des films comme Nightbreed (1990), Mission Impossible (1996) ou Instinct (1999). Elfman en possède une vaste collection venant de tous les continents (Inde, Bali, Afrique…) À l’époque d’Oigo Boingo, il aura même l’occasion de construire avec Leon Schneiderman un dérivé du balafon africain : le rumbaphone, instrument qui était joué lors des performances live du groupe.

Danny Elfman retrouve la grâce mélodique avec le thème enchanteur d’Alice In Wonderland (Alice au Pays des Merveilles – 2010), écrit pour orchestre et chœur de garçons. Une chanson qui correspond parfaitement bien à l’innocence juvénile et au caractère fougueux du personnage créé par Lewis Carroll. Le compositeur reprend en fait le même ostinato de cordes que l’on retrouvait déjà sur le générique de Charlie. La rythmique répétitive du morceau évoque le style de Philip Glass, en particulier le chœur d’introduction, qui reprend la même progression harmonique d’un passage de Candyman (Cabrini Green). Elfman ne s’est jamais caché de l’influence du maître de la répétition sur sa musique. On peut le percevoir dès le court métrage The Jar (1986), réalisé pour la série des Alfred Hitchcock Présente. Par ailleurs, le documentariste Erroll Morris, qui avait travaillé sur plusieurs projets avec Philip Glass, a engagé Elfman pour la musique de Standard Operating Procedure (2008) et The Unknown Known: The Life And Times Of Donald Rumsfeld (2013). Elfman reprend à cette occasion l’héritage glassien fait de textures froides et minimalistes, un genre qui avait fait école sur le documentaire The Thin Blue Line (1988). Par la suite, le rouquin revisitera inlassablement l’univers du merveilleux avec Oz The Great And Powerful (Le Monde Fantastique d’Oz – 2013), Alice Through The Looking Glass (Alice de l’Autre Côté du Miroir – 2016) ou encore Dolittle (Le Voyage du Dr Dolittle – 2020).

Danny Elfman a également eu l’occasion de montrer sa flexibilité en travaillant sur des projets plus confidentiels ou éloignés de son univers habituel. L’un des plus intéressants reste probablement sa musique pour le thriller psychologique Dolores Claiborne (1995), adapté de Stephen King, partition sinueuse où le style mélodico-rythmique, si caractéristique du compositeur, est à peine perceptible. Elfman a mis principalement les cordes en avant sans qu’elles ne versent jamais dans le plaintif larmoyant. D’autres compositions comme Dead Presidents (Génération Sacrifiée – 1995), A Simple Plan (Un Plan Simple – 1998) ou The Girl On The Train (La Fille du Train – 2016) s’éloignent également du son elfmanien par une utilisation plus chambriste et expérimentale de l’orchestre (utilisation du piano en quart de ton ou de l’électronique). Extreme Measures (1996) flirte de manière intéressante avec les dissonances tandis que Will Hunting (Good Will Hunting – 1997) développe un lyrisme simple et délicat teinté de nostalgie. Elfman s’est aussi aventuré dans le jazz avec la comédie musicale Chicago (2002) ou encore le rock avec Midnight Run (1988) qui met assez bien en valeur le jeu d’Ira Ingber à la guitare slide. Plus hollywoodiens mais non moins dénués d’intérêts, Sommersby (1993) et Black Beauty (Prince Noir – 1994) dévoilent une facette plus pastorale et romantique du compositeur, dans un style pas si éloigné d’un Ralph Vaughan-Williams. Chez Tim Burton, Big Fish (2003) ou Big Eyes (2014) restent des tentatives louables de renouvellement musical, avec des compositions plus discrètes et des ambiances feutrées. Mais en définitive, Elfman n’est jamais aussi bon que lorsqu’il fait du Elfman et c’est encore dans ce répertoire là qu’il se révèle le plus attachant. Si des partitions comme The Grinch (2018), Dumbo (2019) ou Doctor Strange In The Multiverse Of Madness (2022) ne surprennent plus, c’est toujours un plaisir de retrouver le lyrisme varié du compositeur avec ses rythmes qui s’entrechoquent, ses chœurs exaltés et ses couleurs chatoyantes.

En dehors du cinéma, Danny Elfman a eu l’occasion de composer un certain nombre de pièces importantes pour orchestre. En 2005, il crée au Carnegie Hall de New York sa première œuvre de musique classique, la Serenada Schizophrana, composée pour l’American Composers Orchestra. Citons aussi Overeager Overture (2006) pour le Hollywood Bowl, le concerto pour violon Eleven Eleven (2017), un Piano Quartet en 2018, un Concerto pour Violoncelle (2022), un Concerto pour Percussions (2022), le spectacle Iris composé en 2011 pour le Cirque du Soleil et le ballet Rabbit And Rogue, écrit pour la chorégraphe Twyla Tharp en 2008.

Danny Elfman a renoué avec le goût de la scène depuis la première représentation de Danny Elfman’s Music From The Films Of Tim Burton au Royal Albert Hall de Londres. En 2021, il sort l’album Big Mess qui renoue avec l’énergie rock de ses débuts avec le groupe Oingo Boingo. C’est un disque malade, plein de bruit et de fureur, inspiré par l’Amérique de l’ère Trump. L’ensemble est foutraque mais contient quelques moments forts comme cet incroyable Sorry et son chœur démentiel, qui nous rappelle le Danny Elfman des films d’épouvante. À près de 70 ans, le chanteur n’a toujours pas perdu l’énergie et l’esprit subversif de ses débuts. Il suffit de le voir s’exhiber fièrement en concert, le torse bodybuildé et le corps recouvert de tatouages. Pour finir, laissons le dernier mot au compositeur lui-même, qui en toute modestie, voyait comme épitaphe écrit sur sa tombe : « Il a écrit le générique des Simpsons et deux trois autres trucs. »

À écouter : Music For A Darkened Theatre: Film & Television Music – Volume 1 et 2 (MCA Records).

Texte initialement publié sur UnderScores le 03/03/2023.